為什么PCB線路板需要檢測點?

發布時間:

2022-05-07 14:11

來源:

對于學習電子技術的人來說,在電路板上設置測試點(testpoint)是理所當然的事情,但是對于學習機械的人來說,測試點是什么?

也許還是有點迷糊。回想起第一次在PCBA加工廠工作時,我還記得,有一次,為了這個測試點,我問了很多人,都知道了。主要是要測試電路板上的零組件是否符合規范要求以及焊性,比方說,要檢查一塊線路板上的電阻是否有問題,最簡單的辦法是用電表量測它兩頭的時候就能知道。

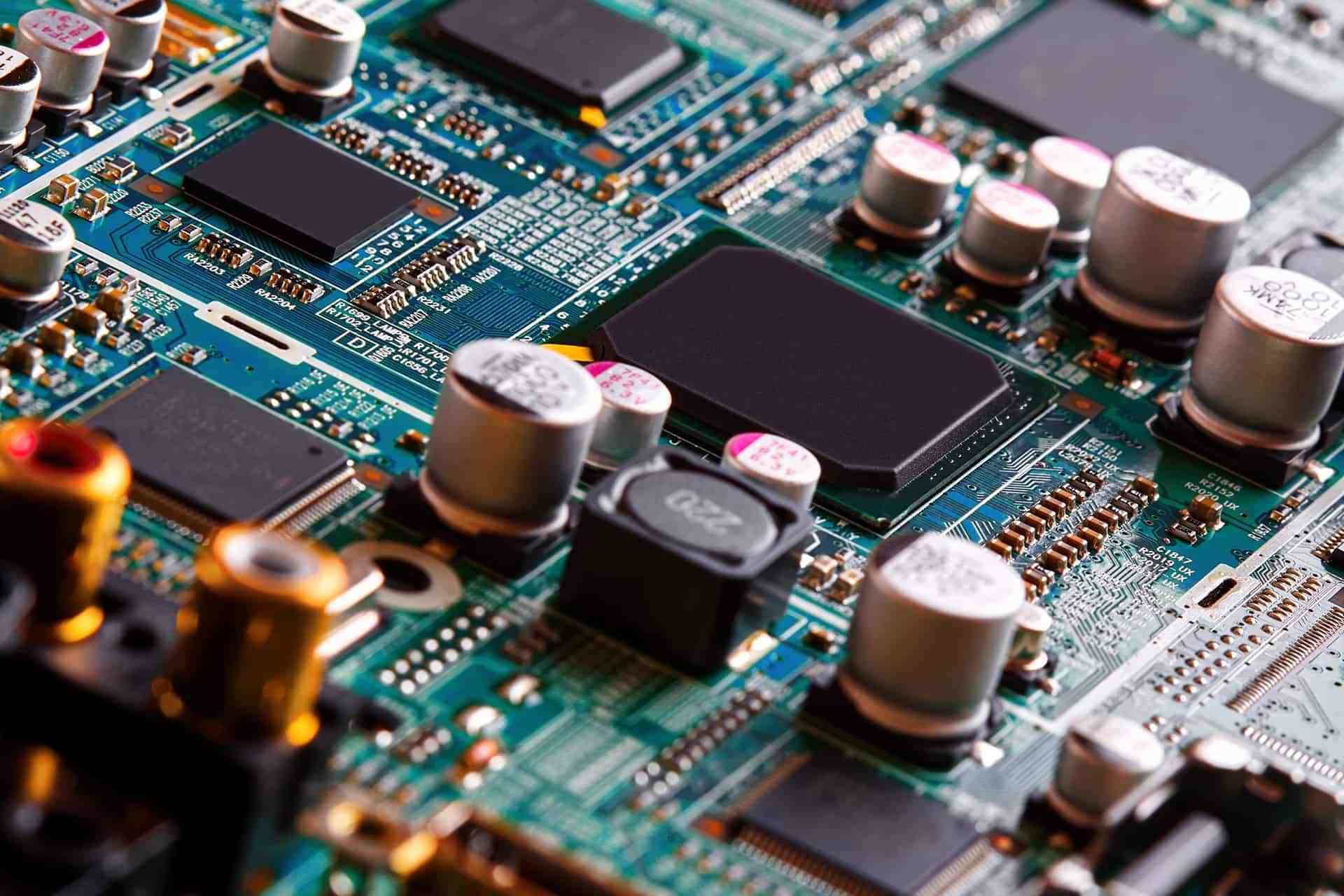

但是,在一個大規模生產的工廠里,無法讓你用電表慢慢地測量每個電阻片上的每個電阻、電容、電感、即使IC電路是否正確,于是出現了一種叫做ICT(In-Circuit-Test)的自動測試平臺,該法采用多個探頭(通常稱為"Bed-Of-Nails"治具),同時與該儀器上所有需要進行測量的部件接線進行接觸。再以程控為主、并排為輔的方式,對這些電子部件進行連續測量,一般來說,這種測試一般的板件僅需1~2分鐘即可完成,這取決于板件數量的多少,部件的使用時間越長。

但如果這些探頭直接接觸電子元件或電焊腳,則極有可能導致某些電子部件被擊碎,于是聰明的工程師發明了一種“測試點”,即在零件的兩端附加一對小圓點,它不需要防焊(mask),它能使測試用的探針接觸到這些小點,而不需要直接接觸那些被測量的電子部件。

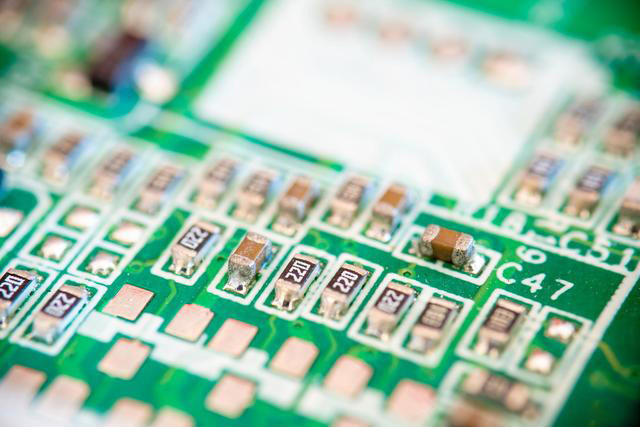

早些時候,電路板上面還是傳統的插件式(DIP),確實會把部件的焊腳作為測試點,由于常規部件的焊接腳足夠強大,不懼怕針刺,但常常出現探頭接觸不良的誤判情況,由于普通電子部件都經過波峰焊(wavesoldering)或SMT吃錫,它的焊錫表面一般都有一層殘留錫膏焊劑的薄膜,這種薄膜的阻抗很高,經常導致探頭接觸不良,因此那時產線頻繁出現測試作業人員,常常拿著空氣噴槍拼命地吹,或者拿酒精擦拭這些需要檢測的地方。

事實上,經過波峰焊的測試點也會存在探頭接觸問題。在隨后SMT大量使用后,測試誤判情況有了較大的改善,測試點的應用受到了極大的重視。由于SMT的部件通常是脆弱的,不能承受測試探頭直接接觸壓力,利用檢測點即可避免探頭直接與零件和焊腳的接觸,不僅能保護部件不受損傷,還間接地大大提高了試驗的可靠性,因為誤判情況變少了。

然而,隨著技術的進步,電路板的尺寸也越來越小,小小的一塊電路板上的光要擠下那么多電子部件就已經有些吃力了,因此為了測量電路占用電路板空間的問題,經常在設計端和制造端之間拔出一塊小小的電路板,這就是一個難題。檢測點的外觀一般為圓形,由于探頭也是圓的,所以制作較好,也更容易讓相鄰探頭靠近一點,從而增加針床的針密度。

利用針床進行電路測試有先天的局限性,例如:探頭的最小直徑有一個限度,過小直徑的針很容易被破壞。

針距也有一定的局限性,因為每根針都要從一個孔出,并且每根針的后端要多焊一條扁平電纜,如果鄰接的孔太小,除了針頭會有接觸短路的問題,扁平電纜的干涉也是個大問題。

有些高部件旁邊不能植入。若太靠近測試的部件,探頭可能有損壞的風險,此外,由于零件較高,通常要在測試治具針床座上開孔,也間接造成無法植針。板子上很難裝下所有部件的測試點。

因為這些板越來越小,測試點多寡的存廢一再被拿出來討論,現在也有一些方法可以減少測驗試驗,比如Nettest、TestJet、BoundaryScan、JTAG等;還有其他一些希望替代原針床試驗的方法,比如AOI,X-Ray,但是現在看起來每種試驗都不能100%替代ICT。

在ICT的植針能力方面,應咨詢配套設備制造商,即檢測點的最小直徑,以及相鄰檢測點的最短距離,一般都會有希望與能力達到的最低限度之間的最小值,而大型工廠商會則要求最小測試點與最小測點間距不得超過多少點,否則治具也易被破壞。

相關新聞